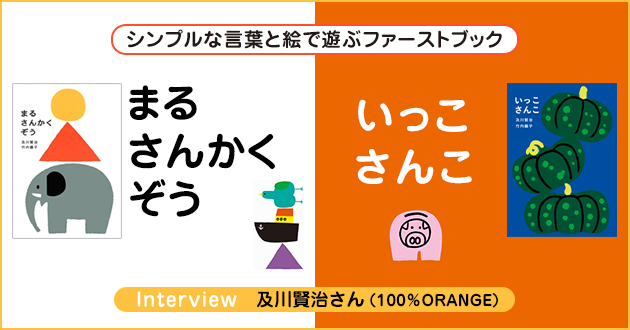

及川賢治さんと竹内繭子さんの2人組ユニット「100%ORANGE」は、『ぶぅさんのブー』(福音館書店)や『パンのミミたろう』(学研)、『ひとりごと絵本』(リトルモア)など、たくさんの絵本・イラストを手掛ける人気作家さんです。そんな及川さんと竹内さんの新刊『いっこさんこ』(文溪堂)は、2008年に出版された『まるさんかくぞう』(文溪堂)のシリーズともいえる赤ちゃん絵本。今回、『いっこさんこ』『まるさんかくぞう』のお話を伺いにアトリエに伺いました。

●セオリーからちょっと変えることで生じる違和感を、楽しんでほしい。

アトリエにお邪魔して目に入ってきたのは、壁に貼られた『いっこさんこ』の出力見本(※)。

※出力見本……絵本になる前の印刷物のデザインや色を確認するための紙

───とても圧倒される眺めですね。

最近は、デザインが入ったら、こういう風に全部並べて、見直すようにしているんです。こうすることで絵本の流れとかがよりわかるので、ちょっとした違和感に気づきやすいんですよ。今、貼ってあるのはひとつ前の見本ですね。本番では色やデザインなど少し変わっています。

───新刊、『いっこさんこ』は、言葉のリズムがとても心地よい絵本だと思いました。どういう経緯で、この作品が生まれたのですか?

2008年に、『まるさんかくぞう』という絵本を出版していまして、『いっこさんこ』は9年ぶりの続編という感じなんです。『まるさんかくぞう』のアイディアが生まれたときは、まさに「ひらめいた!」という感じで、自分でもすごく衝撃だったんです。

───普通なら「まる さんかく しかく」と言いそうなのに、「まる さんかく ぞう」というのが面白いですよね。

大人だと「まる さんかく の後は、しかくでしょう?」って思いそうですが、子どもってそういう固定概念がないから、「まる さんかく」の後に「ぞう!」って来ても、すんなりと面白がってくれるんじゃないかと思ったんです。

───『いっこさんこ』も同じ発想ですよね。

はい。でも、ぼくの中で『まるさんかくぞう』のアイディアがすごく発見だったし、会心の出来でもあったので、同じ発想でこれ以上の作品はできないんじゃないかと思っていたんです。でもあれから何年もたつうちに、あるころにふと、「“いっこさんこ”って良いんじゃないか……」という発見があった。「いっこ」の後に「にこ」と続けるところを、あえて「さんこ」にしちゃう。みんなの知っていることをちょっとだけずらすとか、ちょっと変えることで生じる違和感を、楽しんでほしいと思ったんです。

───最初に読んだときも、たしかに「あれ?“にこ”は?」って思いました。

そうでしょう(笑)。でも、ずっと「いっこ さんこ いっこ いっこ さんこ さんこ さんこ……」って、口に出していると、とても軽やかで心地よく感じるんですよ。「いっこ」と「さんこ」だけなのに、なんか可愛げがあると言うか……。「いっこ」と「さんこ」だけなのに、何となくリズムになっていて、声に出してしまうと言うか……。まあ、理論的に「ここが面白い」と言えないのが申し訳ないのですが、面白いな~。子どもたちも、きっと面白がってくれるだろうな~という気持ちで絵本を作りました。

───「いっこ」「さんこ」という数を数えるものにも、登場させるものに、いろんな候補や見せ方があるだろうなと思いました。

基本は、「●個」と数えてもおかしくないものを選びました。野菜でも、大根とかですと、「1本」って数えますよね。なので、カボチャやイチゴの方が良いよねと話し合いました。最後だけは、どうしてもこの終わり方にしたかったので、本当なら「匹」で数えるんだけど、「いっこ」ということにしました。

───丸くなってかわいいから、「いっこ」という表現がぴったりですよね。「豚の貯金箱」や「角材」など、絵本で「いっこ」「さんこ」と数えられているものもとてもユニークだと思いました。

もっとあかちゃんと親和性の高い、オモチャとか、食べ物とかを出した方が喜ぶかもしれません。でも、『いっこさんこ』では石ころや角材、何かの紐の結び目なんかを絵本の中に登場させました。あかちゃんの好きなものを出すよりも、赤ちゃんに「こんな面白いものもあるんですけど、どうですか?」と提案するような形をとっています。

───なるほど。「カボチャ」が出てくるのも、そういう理由があるんですね。

はい。カボチャとあかちゃんって、一見、親和性がなさそうじゃないですか。でも、絵本にしてみると、とってもしっくり来たんです。赤ちゃんも「これは何だ?!」ってビックリしてくれるんじゃないかな。

───カボチャ以外に、ご自身で会心の出来のものはありますか?

うーん……ブタを、貯金箱のブタにしたところかな……。感覚として、生き物の気配を入れないと、とても無機質な印象になると思ったんです。でもブタは「1匹 2匹」と数えるから、『いっこさんこ』には登場できないし、どうしようかなと思ったときに「そうだ、貯金箱にしよう」って思いついたんです。

───こういう発想は、最初にたくさん候補を考えてから、絵本のページ数に落とし込んでいくんですか?

はい。ただ、最初は制限を設けずに、思いつくもの、自分たちの好きなものを出していきます。そこから、声に出してみた感じとか、ほかのアイテムとの兼ね合いとかを考えて、絵本にまとめていくんです。

───では、絵本作りの中でボツになったものもあるんですね。

「穴」は子どもがジーッと見ていたりするので、好きなものだから入れたいなと思ったんですが、絵にするときにどういう表現になるのか、イメージできなかったので、ボツにしました。

───アイテムを出す順番や、出し方なども考えられているように感じました。

一番悩んだのは、「いっこさんこ」の流れから、いつ、どのタイミングで、リズムを崩していけばいいかということでした。急に複雑にしたらついてこられないだろうし、ずっと同じでも飽きてしまうだろうし……。ちょっとずつずらすことで、面白いと感じてもらえるポイントを見つけ出せるよう、二人で何度も話し合いましたね。

───ちょっとずつだけど、「いっこさんこ」の流れから外れる所が、楽しくて、「次はどう来るんだろう」とワクワクしながらページをめくりたくなります。

ありがとうございます。何度も繰り返し声に出してみて、改めて気づいたのは、この『いっこさんこ』は数の絵本というよりは、リズム、言葉の本だということでした。

───そういわれると、たしかに言葉がリズミカルで面白いですよね。

大人の人には「どうして“にこ”がないの?」とか理屈で考えるのではなく、説明できない面白さをそのまま感じてほしいんです。

───『まるさんかくぞう』と比べてみると、『いっこさんこ』は背景に色が塗ってありますよね。それはどうしてですか?

『まるさんかくぞう』は、左右どちらのページにも絵があって、それが結構カラフルだったので、背景が白い方が映えると思ったんです。対して『いっこさんこ』の方は、「いっこ」の所で、ひとつのモチーフしか出てこないページもあって、背景を白にするとちょっと寂しいと感じて、背景をつけることにしました。

───黒い背景のページもあって、グッとページに引き込まれます。

その前が鮮やかな赤ですしね。でも、何か背景に意味を持たせているというよりも、モチーフがはっきり見えるように色を選びました。

海外で出版された『まるさんかくぞう』の表紙。日本版とずいぶん違いますね。

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪