テレビで話題!いま、かんがえてみませんか?

- ためしよみ

インタビュー

<PR>

2013.10.17

───前回のインタビューでお伺いしたときは、えほんの丘「くさっぱら広場」を散策して、野ウサギの赤ちゃんやリスの木の話を伺いました。今回はあいにくの雨で、外に出てお話を伺えないのが残念です…。

今の時期はクルミが実る季節なので、晴れていたらリスたちがクルミの実をとって食べているところに出会えたかもしれませんね。

───残念です…。

リスはこの時期、食べるためだけじゃなくて、冬の保存食用に土に埋めるんですよ。でもリスは土に埋めたクルミを全部食べることはしないんです。春になると、リスが食べずにいたクルミが芽を出して、木の周りがクルミの若木でいっぱいになる。それはそれは素晴らしい光景です。僕は、リスというやつは、クルミを食べるのを忘れてしまったんじゃなくて、次の世代の為にクルミの木を残すことを、自然にやっているんだと思っているんです。

───クルミの木とリスは共生しあって生きているんですね。

そんなリスの行動を少しでも見習おうと、美術館のイベントでリスが植えたクルミの若木を移植するワークショップを行いました。

───リスとクルミのお手伝いですね!

そうです。10年後には美術館にクルミの林ができる予定です。2013年に植えた若木に、2023年のリスと美術館に来た子どもたちが出会う。ワクワクしますね。

───10年…長いようで、きっとあっという間に経ってしまいそうです。「14ひき」シリーズも誕生してから今年でちょうど30周年ですね。

私がこの作品をじっくりと読ませていただくようになったのは息子が生まれてからでした。一緒にお散歩に行くと、息子は目線が地面に近いから、背の低い植物とか小さな昆虫とかをすぐに見つけるんです。ちょうどその頃『14ひきのぴくにっく』を読み聞かせたら、まさにタイムリー!それ以降、「14ひき」シリーズにはすごくお世話になりました。

30年も経つと、子どもの頃「14ひき」を楽しんでいた子たちがおとうさんやおかあさんになって、自分の子どもに読み聞かせてくれます。両親は、おじいさん、おばあさん。読者は3世代にわたるようになってきました。すごくありがたいですね。

───絵本ナビユーザーの中にも、子どもの頃に「14ひき」シリーズと出会っている方がたくさんいらっしゃいます。現在、シリーズ12冊が発売されていますが、1冊1冊にそれぞれ違う魅力があって、読者の中のベスト作品も違うと思います。今回はそれぞれの生まれた背景や、いわむらさんの考えるシリーズの魅力について紐解いていきたいと思います。

「なんで30年も読み継がれているのか…」とか「どんな魅力があって、価値があるのか…」ということを掘り下げられたことはほとんどないんですけどね…。頑張ります(笑)。

───記念すべきシリーズ1冊目は『14ひきのひっこし』。最初が引っ越しの話ではじまるのがとても面白いと思ったのですが、これは、いわむらさんご自身の引っ越しと密接につながっているんですよね。

もともと、東京を離れて田舎暮らしをしたいという思いは、ずっと持っていたんですね。栃木へ引っ越す前は、5年ほど多摩丘陵に住んでいて、そこを舞台にした絵本を3冊描きました。

───いわむらさんご自身の暮らしと絵本が重なっているスタイルは初期の段階から形作られていたんですね。

そうですね。実体験と創作がいつも一緒にある作り方をしていました。「14ひき」の話も、雑木林で暮らしている設定にしたので、同じように暮らしたいと思い、益子町の雑木林の中に家を建てることにしました。

───大工さんと話をして家の設計をしたり、水道がなかったので井戸を掘る依頼をしたりと家造りに奔走されたと伺ったんですが…。

まさに『14ひきのひっこし』のおとうさんみたいにね(笑)。工務店に頼まず職人さんの手配など自分でやりました。でも、この頃は、念願だった雑木林での暮らしが実現したことの喜びや希望があふれていて、それが作品にも出ていると思いますね。

───そして、このシリーズの目玉でもあるおいしい食事の風景は1冊目から登場してますね。

このシリーズを描きたいと思い、最初に描いた絵があるんです。それが野ネズミの家族の食卓風景。食事を家族で囲むというのがこのシリーズの原点のひとつなんです。

───野ネズミたちの食卓風景では、毎回美味しい食べ物が登場して読者を幸せな気分にしてくれますよね。個人的にそれが全面に出ていて好きなのが、タイトルからすでに美味しそうな『14ひきのあさごはん』なんです。家族全員がそれぞれ役割を持って、朝ごはんの準備をしている姿にとてもワクワクします。文字が絵本の下の部分に来ているのも「14ひき」シリーズならではだと思うんですが…。

絵の上に文字を載せるということをやりたくなかったんですよね。今でこそ、「14ひき」ならではだと言っていただけますが、当時のぼくは、絵をページ全体に描いて読者に絵本の世界に入ってほしいという、自分なりの考え方を持ってやっていたんですよ。

───「おや、まだ ねむそうなのは だれ?」や「わぁ、らくちん らくちん いいな。」といった、読者に語りかけるような文章もいわむらさんの絵本への考え方が現れている部分ですか?

そうですね。言葉も絵を説明するものではなく、絵の中に入るきっかけになればと思って描いています。「だれ?」という言葉を投げかけると、子ども達はいつも以上に真剣に絵を見てくれるんですよ。そうすると、虫や鳥、植物といった、問いかけていないものも見つけてくれて「ここに、クモがいたよ!」ってぼくに教えてくれる子もいるんです(笑)。

───「14ひき」シリーズでは、食べ物の収穫から描かれているおはなしも多いですが、その最初となったのが、『14ひきのやまいも』。野ネズミならではの収穫方法がとてもユニークだと思いました。

「小さい野ネズミだったら、この景色はどうやって見えるだろう…」と常に考えています。人間の場合、やまいもは穴を掘ってそこから掘り出すんですが、野ネズミの体では大きなやまいもを穴から出すことはできないだろうと考えて、じゃあ、どうすればいいか…つなひきだ!と思いついたんですね。

───達成感がとても気持ちいいですよね。

───4冊目の『14ひきのさむいふゆ』は前作の秋景色から一転、白銀の世界ですよね。

ぼくは、絵本作りにおいて、全体の構成がすごく大事だと思っています。『14ひきのさむいふゆ』で描いたのは、室内と屋外の対比なんです。室内のときは色を暖色にしてあたたかさを出し、外に出たときはまっ白の世界を見せる。その対比が魅力ですよね。

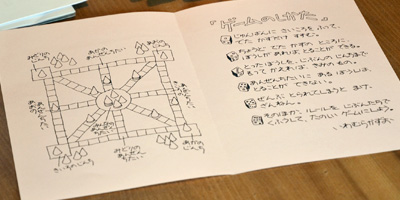

───絵本に出てくる「とんがりぼうしゲーム」の遊び方が絵本にはさみこんであって、ボードを作れば、実際に遊べるのも、絵本の世界が現実になったようで楽しいですよね。

このゲームはぼくが子どもの頃に4つ上の兄が誰かに教わってきて、兄弟で作って遊んだゲームなんです。ふろくには基本的なことしか描いていないんで、遊びながら新しいルールを作って楽しんでもらえたら嬉しいですね。

───先ほどもお伝えしましたが、『14ひきのぴくにっく』は、子どもと読んで、本当に感動した作品です。今日、美術館で原画を見る機会を頂けて、タンポポのわたげが飛ぶ場面が、明らかに下から見ないと見えない構図で、そこに改めて感動しました。

わたげが飛ぶ場面を野ネズミたちの目線にしたのには意味があるんです。「ふわふわ わたげ、どこ いくの? あおい そらに たんぽぽの たね、まきに いくの?」という言葉は、タンポポの花よりも上にある人間の目線では出てこない言葉なんですよ。野ネズミの目線だからこそ、真っ青な空に、白いわたげが飛んでいる様子が見えるんです。これはぼく自身も地面から植物を見るようになって感じたことですが、タンポポは花が終わると茎をぐんぐんのばし、その先にわたげを開きます。自分の種を出来るだけ遠くへ飛ばそうというタンポポの意志なんです。命をつなげていく生き物としての命の営みなんですよね。

───実は、絵本ナビユーザーの中でも、特に人気があるのが『14ひきのおつきみ』なんです。

<これもずいぶん長いこと考えていた作品ですね。自分でも充実してできた絵本だなと思います。実はこの頃に、「トガリ山のぼうけん」(理論社)の構想を練っていて、自然の中の不思議や自然への畏敬の念、カミの存在などについて考えるようになってきた時期なんです。

───いわむらさんは月に神のような存在を感じられたんですね。

西洋では死や不吉を表すマイナスイメージに捉えられる月ですが、日本をはじめアジアの国の中には、月に対する捉え方に「実りをもたらす」という考えがあるんです。例えば、夜露はお月さんから降りてくる。そして夜露が作物の生長を促す…。お月見の行事もそういう、月の神秘な力と実りに対する感謝の気持ちから来ているのかなと感じるようになりました。

───『14ひきのおつきみ』の中でも「おつきさん ありがとう」と月への感謝を捧げる場面が出てきていますよね。

それがこの絵本で、一番書きたかった言葉でしょうね。でもこの絵本はお月見台を作るところから始めました。

───何でも自分たちで作り上げる場面は、「14ひき」シリーズならではですね。いわむらさんご自身もお月見台を作ったことがあるんですか?

子どものときに作りたかったんですけど、うまくできなかったんですよ。だから、野ネズミたちにそれを実現してもらったんです(笑)。読者はくんちゃんと一緒に木の上に登っていく。それから、お月見台をつくり月が出るまでの間は夕方から夜への変化。太陽そのものを描かずに、空気を描くことで去っていく昼を描いたのです。そして最後に月の出の感動と月への感謝。『14ひきのおつきみ』はこの3部構成でできている作品なんですよ。

───ページをめくるごとに変わる空の色の美しさや、月が出るまでのゆっくりとした時間の流れが、お月様に対する感謝の気持ちを盛り上げていくんですね。

この作品を作ろうと考えてから、夕方から夜にかけての変化をどう描くか、3年くらいずっと考えて、夕方の空気を観察していました。日によって、季節によって、天気によって、それは違いますからね。

───『14ひきのせんたく』で描かれている水が本当に涼しげで気持ちよさそうなんです。いわむらさんは実際に川で洗濯をされた経験はあるんですか?

それはさすがにないけれど、我が家は子どもが5人もいたから、特に洗濯は大変でしたね。でも、「14ひき」だったらどうするかなーって考えて作ったのがこの作品です。急な流れや、ゆるやかな流れ、淀んでいるところなどの水の変化をどう描くか、しきりに水の観察をやりました。

───このときも川の観察には行かれたんですか?

そうですね。いろんなところにでかけました。同じ谷川でも季節や天候、まわりの植生、川底を形成してるものなんかで、全然表情が違うんです。このときも3年ぐらい観察を続けていましたね。

───今回、インタビュー前に改めて「14ひき」シリーズを読み返して、一番衝撃を受けたのがこの『14ひきのあきまつり』でした。とても幻想的で、不思議なおはなしですよね。

びっくりしたでしょう(笑)。秋が深まってくると雑木林の様子が変わってくる感じがして、その答えをずっと探していました。秋は生き物たちの祭の季節なんです。命が終わる者たち、休息に入る者たち、動物、植物、キノコたちがいのちをたたえ、カミに感謝する祭をやっている。

───絵本で描かれるのは、すごく華やかでパワーのあるお祭りなんですけど、強い風が吹いた瞬間に静かになって、前のページと同じ場所なのに違う世界のように見えるんです。

秋は実りの季節だけど、その一方で命を終えて、次の世代へと命を引き継ぐ、そういった仕組みの素晴らしさと不思議さを描きたかったんです。

───『14ひきのこもりうた』に出てくるお風呂も、いわむらさんが実際に作られたお風呂なんですよね。

もうこれはライフワークみたいなもんでね(笑)。ちょうどお風呂場を直さなきゃいけない時期で、せっかくならと大工さんに絵本の下描きを見せて「これと同じお風呂はできますか?」と聞いたんです。そうしたらできるっていうから、お願いしました。絵本の完成はお風呂場ができてからなんで、お風呂場を見ながら下絵を直し、原画を描いたんですよ。

───そして絵本のテーマである子守唄の場面は、一緒に眠ってしまいそうなくらい心地良いですよね。

子守唄は以前からお付き合いのあった、寺島尚彦さんに曲を付けてもらったんです。♪〜ざわわ ざわわ ざわわ〜♪の「さとうきび畑」を作詞作曲されたことで有名な方です。ぼくの最初の孫は、この子守唄で寝かしつけたんですよ。

───読者の方にも、絵本を読むときはぜひ子守唄部分は唄ってほしいですね。

とってもシンプルでやさしいメロディだから、すぐに歌えると思いますよ。子どもを寝かしつけるつもりで歌ってみると、とっても気持ちいいですよ(笑)。

───「これは かぼちゃのたね、いのちの つぶだよ」というおじいさんの一言に、この絵本のテーマがすべてつまっているように感じました。

この作品を作った1年後に美術館ができました。その頃、美術館のフィールド「えほんの丘」農場でしきりにかぼちゃを作っていました。子ども達に私達が食べる作物も人間と同じ生き物だよということを伝えたかったんです。この頃、私もだいぶおじいさんの年齢に近づいたので、この言葉をおじいさんに言ってもらってもいいなと思えるようになりました。

───野ネズミたちがかぼちゃに窓を作って中味を収穫するところが、小さな家に見えて、楽しいですよね。

───野ネズミたちがどうやって収穫するかは、ずいぶん考えました。本物のかぼちゃを使って、どうやったら面白い構図ができるか、写真を撮って確かめたりして…。

料理がおいしそうでしょう(笑)。このときはうちの次男がかぼちゃ料理を作ってくれて、それをスケッチして描いたんですよ。

───それで、こんなにおいしそうなんですね!

───息子とトンボをみるといつも思い出すのがこの作品なんです。野ネズミと比べるとトンボのサイズが大きくて、迫力満点ですよね。

これも美術館のフィールドにあるため池を舞台にしたおはなしです。こんどは『14ひきのせんたく』で描いた流れる水とは違う、静止した水の表現です。

───このときは子ども達だけでとんぼいけに遊びに行っているんですよね。大人がいない分、冒険的な要素が強いように感じました。

このときは子ども達だけで遊ばせたかったんですよね。お父さんたちが参加するときは、もうちょっと大がかりなものの方がいいんですよ。

───そして最新作が『14ひきのもちつき』。これぞ大家族ならではのイベントだと思いました。

最新作って言っても、6年もたっているんですね…(笑)。 「もちつき」は子どものときからずっとやってきていて、美術館でも恒例行事なんですよ。ある年の「もちつき」で、おじいさんと小さい子どもが一緒に餅を丸めていたんですね。家族かな?って思っていたら、違う家族のおじいさんと子どもだったんです。「もちつき」がいつの間にか参加者をひとつ家族にしていたんです。それを見て、ずっとやりたいと思っていた「もちつき」を絵本にしようと思いました。

───知らない人たちが「もちつき」を通じて、ひとつの家族になっていくのはすごく幸せですね。そんな経験が絵本で疑似体験できるのも楽しいですよね。

「もちつき」はとてもいい家族の行事ですよね。ちゃんとみんなに役割があって参加できるんですよ。ろっくんたちがやっている餅をのす作業なんて、とっても気持ちいいんですよ。最後にみんなで食べるという楽しみがあって、幸せなんです(笑)。

───ここまでかけあしで全作品についてお話していただきましたが、あらためて30周年を迎えて伝えていきたいことはありますか?

「命の継承、いろんな生き物たちが命を引き継ぎ生きている」ということの大切さを、ますます強く思うようになりました。74才にもなると、自分の残りの命の時間が見えてくるんだけど、自分の子どもや孫はもちろん、「14ひき」を読んでくれる読者の方や、美術館に遊びに来てくれる子ども達との出会いを通して、自分の命が継承されていくということを、ひしひしと感じることができます。 「14ひき」シリーズは私の原風景である子ども時代に遊んだ雑木林が出発点となっているけれど、「14ひき」に出会ってくれた子ども達にとって、この絵本と、絵本を読んでくれた人たちや共にいた時間が、その子の原風景となっていることがあるかもしれないな…と。 そのくらい、子ども達と絵本の心のつながりは大きいものだなと思います。

───ありがとうございます。これからもずっと、子ども達の原風景として「14ひき」シリーズが残っていくと思います。

こどもの数を区切りのいい10ぴきにしたからです。おとうさん、おかあさん、おじいさん、おばあさんをたして、10+2+2=14というわけです。1画面をじっと見て読者がいろいろ発見することが、この絵本の楽しみのひとつです。「ろっくんなにしてる?」「くんちゃんはどこ?」と探すのに、10ぴきはちょうどいい数です。それに、10ぴきいれば、そのうち3びきぐらい、ほかの子と違うことをやっていても、ストーリーは進展していくからです。

ちいさな世界をクローズアップするような絵本を描きたかったのです。ゾウが主人公では、ちいさな草花など点のようになってしまうでしょ。それに、ネズミは多産のイメージがあり、大家族にぴったりです。はじめ、試しにリスで描いてみたのですが、画面中しっぽだらけになってしまいました。

一番発行部数が多いのはフランス、そのつぎが台湾、ドイツと続きます。その他イタリア、スペイン、アメリカなど、現在10カ国で出ています。最近になって、中国が名乗を上げました。ひとりっこ政策と子だくさんの『14ひき』は矛盾しないのかと気になりましたが、どうやら多くの読者を得そうです。(いわむらかずお絵本の丘美術館「14ひき」誕生30年記念展より)

インタビューをさせていただく前に、美術館の方で展示されていた「14ひき」の原画を拝見し、そのあまりにも緻密で深みのある絵の前で立ち尽くしてしまいました。どの絵を見ても、絵本のストーリーが瞬時に浮かび上がってきます。この絵本が30年もの間愛され続けている理由は、子どもたちが一番知っているのかもしれませんね。いわむらさん、長い時間お話いただきありがとうございました!

インタビュー: 磯崎園子 (絵本ナビ編集長)文・構成: 木村春子