●絵本の読み聞かせは、脳番地トレーニングにぴったり!

金柿:加藤先生は、親の言葉が「太陽の光」になるとおっしゃっていましたが、親子で絵本を読むことは、脳の聞く力や伝える力に良い影響を与えますか?

加藤:もちろんです。文字の知識がない小さな子は、絵を見ることで右脳が発達し、だんだん左脳が発達していくと、字を読むようになります。電子書籍も良いですが、私は、やはり絵本は、紙の絵本をめくるほうが、脳の成長から考えても良いと思うんです。

金柿:それは、ページをめくるという行為が大切だということですか?

加藤:そうです。ページをめくっている間、脳は「スケッチパッドファンクション」といって、直前に見た映像記憶を頭に残すという作業を行っています。簡単に説明すると、絵を視覚的な記憶として残すことで前の流れを覚え、めくった後に出て来た新しい絵と頭の中でつなぎ合わせることによって、ストーリーの流れを追っているんですね。これが実は、右脳の視覚的な記憶力を育てることになります。

私は、繰り返し絵本のページをめくってストーリーを感じることが、絵からストーリーを読み取る能力、すなわち「空気を読む」能力を育てていくことに繋がっていると考えています。だから、小さいときに絵本を繰り返し呼んで、脳の素地をしっかり作っておくことが、とても大切です。

金柿:絵本を読むこと自体が、脳番地のトレーニングにもなるんですか?

加藤:なると思います。本当は子どもよりも、大人が絵本を読んだ方がいいんですよ。

今、大人はスマホや携帯で漫画や本を読みますが、字を読んだついでに絵を見て、なんとなく理解している状態です。それは、左脳を使ってから右脳を少し使うだけなので、あまり脳の刺激にはなっていないんですね。

絵を見て記憶力と想像力を働かせた上で字を読んだ方が、脳の刺激になるんです。だから、絵本がぴったりなんですよ。

金柿:読み聞かせの場合はどうでしょうか? 子どもは絵を見ますけれども、その後に耳から音が入ってきます。

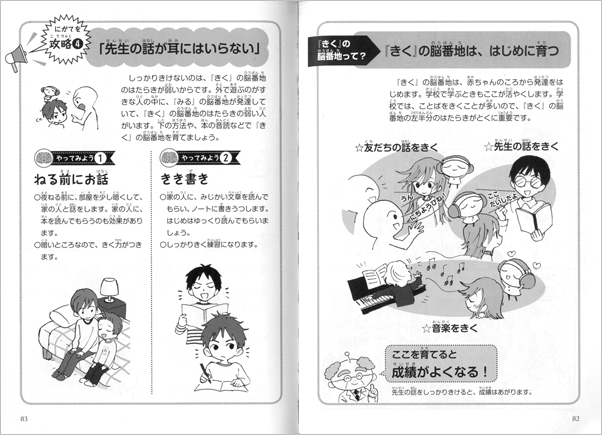

加藤:すごくいいです。学校の授業は、先生の言葉という「音」を聞くことなので、「聞く力」があると成績が良くなります。

逆に成績が良くない子は、9割方「聞く力」の脳番地が育っていないと思っていいでしょう。なぜなら、「音」が脳に入ってこない子は、授業中によそ見をしてしまうからです。

金柿:絵本の読み聞かせは、子どもの「聞く力」を育てているんですね。

加藤:そうです。もっと言うと、絵本を読み聞かせて終わりにするのではなく、読み聞かせた後にもう一度、描いてあったものを思い出したり話したりする「読み合わせ」で記憶を反復させると、子どもの脳の力はものすごく伸びます。精度が高まるんですね。それも早い段階から行うと、「聞きたい」という記憶が生まれるので、とってもいいです。

不思議なことですが、聴覚が育つと「聞きたくなる」んですよ。大人も「あの人良い事言っているな」と思うと、その人の言う事を聞きたくなるでしょう? 子どもも同じ。特に子どもは、「聞く力」が脳で育っていないと、目の力に頼るようになる。そういう意味では、絵本は目と耳、両方の選択肢を与えているので、すごく優しいというか、間口が広いなと思います。

金柿:そうだったんですね。絵本を兄弟で一緒に読んだり、年齢が上の子が、自分が読み聞かせしてもらっていた本を、下の子に読み聞かせてあげるというのも、すごく良いですよね。

加藤:そうなんです。上に兄弟がいる下の子は、無意識の環境で上の子の真似をするので、脳の力がすごく伸びます。でもそれは、絵本の読み聞かせているのだけがいいんじゃないんですよ。

金柿:そうなんですか?

加藤:兄弟で一緒に絵本を読むのは、読んでいる時の「静かな状態」が、子ども同士でうつるのがいいんです。聞く態勢ですね。

もちろんこれは親子でも同じで、親が「聞きたい」という態度をすると、子どもも人の話が聞けるようになります。

読み聞かせをしていれば子どもに「聞く力」がつくと誤解しがちなのですが、違うんです。本を読んでいるお母さんを見た子どもは、読みがうまくなります。では聞くのがうまくなるのはどうするのかといえば、お母さんが子どもの話を聞くのが一番良いんです。

金柿:つまり、周りの人間が聞いている様子を見て、その真似をすることで、子どもも聞く力が身に付くんですね。

加藤:その通りです。だから「これってどう思う?」という親が聞き返す態度が、子どもの聞き方を決めるポイントになっているんですね。

金柿:娘は小さい頃、読み聞かせしてもらった本のおはなしを、自分でも言いたくて、でもうまく言えなくて、ということがよくありました。すると妻は「言ってごらん」という感じで、ずっと聞いていました。そんな時間の積み重ねがとても大事だということなんですね。

今までなんとなく、「読み聞かせは良い事だ」としか解釈していなかったんですが、加藤先生がおっしゃったように、太陽の光のような言葉や経験が脳に作用して、期待されている光に向かって伸びていくという解釈をすると、すごく納得できました。

加藤:お母さんたちを見ていると、「伝える」という意識が強くなっているなと思うんですが、大事なのはお母さん自身の「聞き方」なのかなと思います。

金柿:最後に、絵本ナビの読者である0〜12歳のお子さんをお持ちのお父さん・お母さんに、メッセージを頂けるとうれしいです。

加藤:子どものためにと、言葉を重ねていっぱい説明しなくちゃと思うかもしれませんが、言い過ぎるとかえってうまくいかなくなることもあります。子どもが成長すれば、いずれ親の言う事を聞かなくなる日が来ます。そこで、子どもとずっとコミュニケーションが取れる、対話ができることが大事になってくると思います。

そのためにも、子どもの話をたくさん聞いてあげて、言葉を選んで話しかけてください。親の寄り添う力、そこがやっぱり子どもの人生を決めるのかなと。親に親近感を抱いている子は、多少脳の発達に歪みがあっても、改善しやすいです。

金柿:絵本も、読んであげるだけではなくて、その後に子どもの話を聞いてあげて、寄り添ってあげるといいですね。

加藤:そうです。そしてもう1つ、両親の関係性も大切です。旦那さんに対する母親の接し方、奥さんに対する父親の接し方も、子どもに強烈な影響を与えると思います。子どもは親の行動を真似しますから、両親が接する様子を見て、自分も同じように両親に接します。互いのお話に耳を傾ける姿を見せると、子どもにも「聞く力」が伝わると思いますよ。

金柿:ありがとうございました。

インタビュー:金柿秀幸(絵本ナビ代表)

構成・文:掛川晶子(絵本ナビ編集部)

写真:所靖子(絵本ナビ編集部)

可愛い限定商品、ゾクゾク♪

可愛い限定商品、ゾクゾク♪