世界26か国の食べものを紹介した、楽しい大判絵本!

2000万人の絵本サイト

- 絵本ナビ独自の目線で編集した、インタビュー・遊びに来てくれました・突撃レポート・制作日記です。

「絵本読み放題」「学習まんが読み放題」「なぞなぞ読み放題」「毎日おはなし365」「読みもの読み放題」

「絵本ムービー」は、スマホ・タブレットでご利用いただけます。 詳細はこちら

インタビュー

2022.12.22

細密画の技法で『しでむし』『ぎふちょう』『つちはんみょう』『がろあむし』(偕成社)などの絵本を描いてきた舘野鴻さん。初の連作短編集『ソロ沼のものがたり』を始め、近年は文章も精力的に書かれています。前編に続き、後編では制作の原点となっていること、制作への思いをたずねました。

この人にインタビューしました

1968年、神奈川県横浜市に生まれる。幼少時より熊田千佳慕氏に師事。中学・高校では生物部所属。札幌学院大学在学中に演劇、舞踏、音楽に没頭。舞台美術、土木作業員、配送等の仕事をしながら、音楽活動と昆虫を中心とした生物観察を続ける。1996年神奈川県秦野に転居してからは生物調査の傍ら本格的に生物画の仕事を始めるが、リアルイラストの需要が激減した2005年頃より写真家久保秀一の助言を得て絵本制作を始める。絵本に『しでむし』『がろあむし』(偕成社)、『みかづきのよるに』『うんこ虫を追え』(福音館書店)などがある。

――虫の絵を描き始めたきっかけはありますか?

母が熊田千佳慕氏(*)のところに絵を習いに行っていて、自然と自分も行くようになったんですよ。気がついたら近くにそういう人が師匠としていて、だから(細密画のような細い描き方になっていくのは)仕方ないですよね(笑)。実は同じことをしたくないという思いで『しでむし』は5B鉛筆で描いています。なぜなら熊田氏が6Bで描いてるから(笑)。でもやっぱり6Bの方が柔らかいし絵に湿度が出ることがわかって、結局『ぎふちょう』からはずっと6B鉛筆です(笑)。

熊田千佳慕(1911-2009)絵本作家。本名の熊田五郎でグラフィックデザインや挿絵も手がける。

そもそも小さい頃の僕はとても怖がりな子でした。死ぬことがすごく怖いし、「目の前に見えている世界以外に、何か別の世界があるんじゃないか」とか「なぜ自分は生きているんだろう」と考え出すと止まらない。朝、学校へ行く前にトイレに座って、ふと掌を見ると「どうして左右対称なんだろう」って考え始めるだけで怖くなってきちゃう(笑)。いつも変な気持ちになって学校へ行っていました。

たぶん子どもって“なんだかわからない不安”がたくさんあって、「なんで?」と思うのが思考の始まりだと思うんですよ。「なんで?」と動物はおそらく考えない。「なぜ?」と考えるのが、人間が持っている健全な性質だと思っています。

決して昆虫少年だったわけではなく、虫とちゃんと出会ったのは、中学校の生物部です。陸上部に転部したい友人から「代わりに入部してくれ」と言われて成り行きで入り、地理的変異の多いオサムシを知って、そこから昆虫の面白さに目覚めました。

そして生物部の活動で山で遭難し、死をすぐそばに感じる経験をしたこと。もう一つ、本州にいないキラキラ光るオサムシを採りたい一心で、北海道の大学に進学し、テントを担いで登った大千軒岳(だいせんげんだけ)の地中にプラスチックコップを埋めて106匹のオサムシを捕まえたこと。このふたつが大きな精神的な転機になりました。

大千軒岳で、1639年に当時の松前藩は大勢の隠れキリシタンを処刑しました。慰霊のために稜線の千軒平という場所には十字架が立っています。まさにその場所で、僕はたくさんのオサムシを採りました。テントのなかで数えた虫の数は106匹。聞き覚えのある数字でした。まさかと思い、松前町の役場に問い合わせると、殉教したキリシタンの人々も、やはり106人。たんなる偶然かもしれません。しかし僕は、虫の命と人の命の何が違うのかと断罪されたようで、それからは怖くて虫を捕まえられなくなりました。

「虫を供養しなくては」そんな思いに駆られ、懺悔の祈りを込めて絵を描くようになりました。

生きているように描かないと死んだ虫に申し訳ない。紙の上でもう一度、命を蘇らせたいと思ったのです。

――虫の絵を個人的に描くのでなく、仕事になっていくまではどのようなことがあったのでしょうか。

大学では、いわゆるアングラ芝居をやっていました。当時は大学に20年くらい前の学生運動やアングラ芝居の匂いが残っていて、そのスマートではない、熱く暴力的で破壊的なムードに憧れました。すると周囲の大人から「のたうち回ってそれで表現しているつもりか」「死ぬ気でやっているのか」と詰問される。僕も必死に噛み付いていくから、相手もおもしろかったんでしょうね。虫も採らなくなって、自己批判というか、ちょっとおかしくなりそうなほど「表現とは」「己をさらけ出すとは」「人に伝えるとは」ということを考え続けました。

その後は花屋やバーのカウンターマン、土木作業員のアルバイトをしつつ当時の彼女に買ってもらったテナーサックスでフリージャズにのめり込んだり。一時期は現代美術にかぶれて彫刻やインスタレーションの真似事もしました。「絵を描きたい」という衝動と再び自分が向き合うようになるのは、20代半ばです。自分が描いている生物画は芸術ではないかもしれない。でも描きたい。熊田氏に紹介してもらって、自然の写真やイラストをストックしているプロダクションを訪ねましたが「君は勉強不足だね」と言われ、不採用になりました。

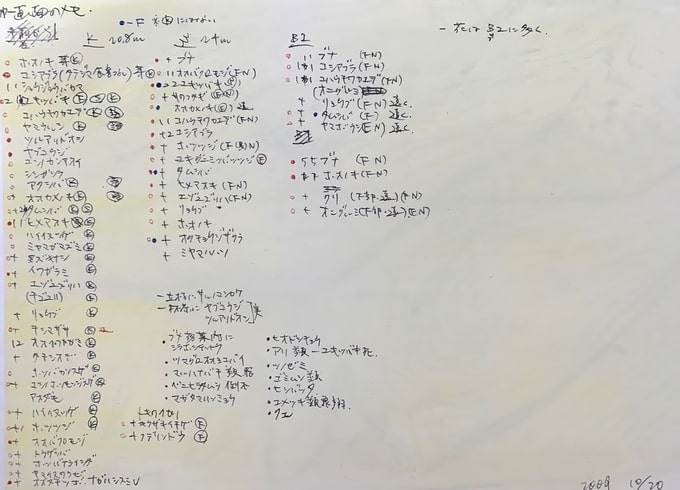

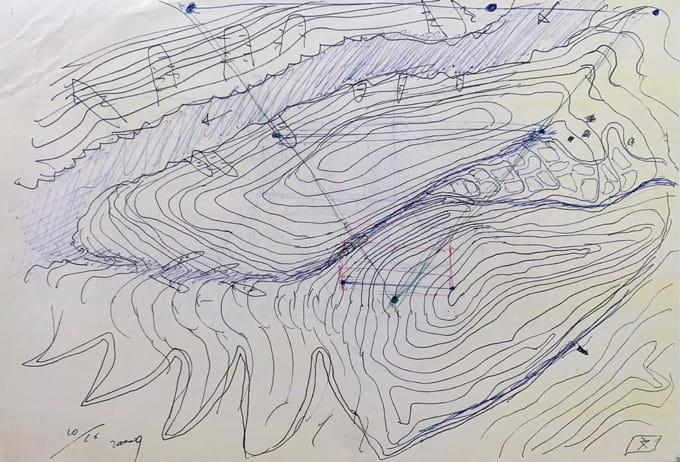

確かに自分が勉強不足だということはわかっていました。学校に行くわけにもいかないし、働きながら現場で学ぼうと、神奈川県立博物館の学芸員の伝手(つて)を頼り、「アジア航測」というところでアルバイトをさせてもらいながらワープロ作業から現場の助手までなんでもやりました。「こんな絵を描いています」と見せると、「報告書に載せる、日本の重要な昆虫類2000種を描いてくれ」と言われて、透明なフィルムにロットリング(ペン)でたくさん線画を描きました。「とにかく現場に行かせてください」とお願いして日本中あちこち行きました。たとえば遠方や離島で生物調査をするとなると、1か月くらい行きっぱなし。植物も昆虫もすべて実物を見て、標本を採取して描きます。それから40代半ばまで、土壌、地質、動植物それぞれの専門家である調査員にくっついて歩き、僕はひたすらノートマンのアルバイトをしてきました。わからないことがあると片っ端から質問して……生き物の見方、調査の仕方、基礎はすべてそこで学びました。

出版社からの内容紹介

川と町のあいだの森。くずれた崖の奥底で、黒いたまごから、がろあむしの赤ちゃんが生まれた。がろあむしは、まっくらな世界をかけまわり、小さな生き物たちを食べて大きくなる。ときに襲われてボロボロになりながらも、生きるために走りつづける。やがて大きくなると、オスと出会い、たまごを産む。しかしある日、がろあむしは燃えるように赤い体とともに、その一生を終える。だれも知らない地下の暗黒世界で、ひとつのドラマが終わったとき、町は――

地下の暗黒世界に広がる宇宙と、そこに生きる小さな虫の大きな一生。そして、おなじ地平で変わりゆく人間たちの社会を濃密に描き出した怪作。『つちはんみょう』で小学館児童出版文化賞を受賞した著者が、取材に約10年を費やした渾身の絵本。

――舘野さんが生き物を見るときの正確さは、そういった実経験から来ているのですね。『がろあむし』の巻末では紹介されている生物の種類の多さに驚きました。

『がろあむし』はとにかく取材に時間がかかった絵本です。孵化した幼虫は成虫になるまで5年から8年を要します。ガロアムシが棲むのは沢筋や源頭部(*)の湿ったガレ場(*)。高湿度の暗闇の中で生きている虫たちですから、とにかく観察も調査も容易じゃない。ガロアムシと共に、そこには洞窟性の異形の小さい生き物がいっぱいいるんです。同定にはたくさんの研究者の協力がありました。

源頭部(*)とは、尾根に到達する、谷の最上流部。

ガレ場(*)とは、山の斜面が崩れて岩石がゴロゴロしている場所。

また、岩や土の色をどう描くかという問題もありました。最初は『しでむし』のように背景はモノクロで鉛筆で描こうと思ったんです。色をつけないと楽でいいから(笑)。でもそんなときにたまたま『いきものづくし ものづくし12』(福音館書店)の仕事を依頼されて、石のページを描くことになりました。それで一念発起して石について1年間猛勉強したんです。そしたらどハマり。今、どこへ行っても虫じゃなくて石ばっかり見てますよ(笑)。なぜこの石は赤いのか、風化しているから赤いんだとか、青いのは熱水変成しているとか、白い筋は石英脈だとか……。だんだん自分でも石の種類が同定できるようになってきて、知れば知るほどおもしろい。いつの間にかどの石も宝石に見えるようになりました。『がろあむし』を手にとった方には、虫はもちろんですが岩石や土の色も見て欲しいと思います!

今まで虫や植物の視点から自然界を見てきましたが、石の視点が加わることで、地質・地形、地球規模の何億年という単位で時間を感じることができるようになりました。そういう意味で『がろあむし』と『いきものづくし ものづくし12』の仕事は私の視点を大きく変えました。まだまだ知らない自分がいる、わからないことがある。新しい仕事をどんどんしたいなと思っています。

――最後に『ぎふちょう』について伺いたいと思います。舘野さんの作品の中でも、とりわけ絵本らしい楽しみが感じられて、絵本ナビの読者にもぜひお勧めしたい絵本です。『しでむし』を描き終えたあと、『ぎふちょう』にどんなふうに取り組んでいったのですか。

生物調査員をしながら専門のイラストレーターとして図鑑の絵を描くようになったのですが、だんだん写真が使われることが増えて仕事が少なくなってきました。それで、図鑑の編集者にも科学絵本を描くことを勧められて『しでむし』を描いたんですよね。絵本では食えないと思っていましたし、最初で最後かも知れないけど絵本に挑戦しようと覚悟で、誰も取り上げないような、死体を餌にする虫を描こうと決めました。ちょうど師匠の熊田氏のところにシデムシを研究している永野昌博さんから論文が届いたのを自分が受け取った、という偶然もきっかけになりました。それで徹底的に「死って、いのちってなんだろう」と思い詰めながら描いたので、『しでむし』の後はしばらく精神の調子が悪くなっちゃったんです。

『しでむし』の次は高山に棲む「たかねひかげ」を描くつもりでしたが、出版社の提案でより色味の鮮やかな「ぎふちょう」を描くことになりました。アゲハチョウの仲間ですが、調べてみると10か月もさなぎの状態で寝ていて、春になったら「生きてたの?」という感じで目覚めて美しい蝶となり、誰もいない早春の林を優雅に舞う。そんな生き方がおもしろいなと。『しでむし』でやられた精神のリハビリも兼ねて、いつも取材前は、30分くらいブナ林の中で目をつぶって横になっていました。

前編で「環世界」の話に触れましたが、私たち人間は、視覚を8割方使って情報を得ていると言われます。その視覚を奪われたとき、味覚や嗅覚、聴覚、触覚、すベての感覚が目を覚まします。どこから何が来るかわからなくて怖いから、視覚以外の感覚を総動員して身を守ろうとします。風の動き、あらゆる匂い、カサカサと何かが落ち葉を動かす音、光が差してくる方向や温かさ……五感を研ぎ澄ますと、普段は気にしない「気配」を感じることができます。人間はそんな感じですが、野生生物はそれぞれに、生きるために必要な情報だけをキャッチして暮らしている。私たちが目をつぶって全身を研ぎ澄ませているときにキャッチするような知覚すら、さらに超えてそこにあるのが生物の知覚している世界です。人間が感じ取れない大気中の化学物質や振動を知覚しているはずですし、時間の長さの感覚も違うでしょう。野生に生きる生物たちはすべて、人間にはない繊細で特別な知覚能力をもっているのです。

たとえばギフチョウがさなぎの状態で寝ているとき、ギフチョウはただ1年の大半を寝ているだけなんだけど、そのさなぎがないと、そこのブナ林は成り立たない。逆にそのブナ林という環境がないとさなぎはいない。「一即多」「多即一」という仏教用語もありますが、『ぎふちょう』を描いているときに感じていたのはまさにそれです。ギフチョウとブナ林はお互いの存在を含みあっているわけです。

――さなぎになった状態で春を迎えるまでずっと森の中にいるギフチョウ。その周りで他の動物たち、植物、季節の変化が描かれています。子どもと一緒にさなぎを「絵探し」するのも楽しいです。

ヤブコウジの根元にいたギフチョウのさなぎは、ネズミに見つからなかった。ネズミの後ろからフクロウの爪がネズミを狙い、ヒキガエルはヘビに、ヘビはテンに……。林の中の食物連鎖の関係性を描きながら、さなぎはずっと「そのまま」です。

一方でヤブコウジは季節とともに花が咲き、緑っぽい実がなり、秋が深まり、実は赤くなって……。絵から時間の経過を追い、葉っぱや茎の形状を理解して、違うページに同じ植物を見つけていく。普通の絵本だと「さなぎはここですよ」と説明するかもしれないけど、僕は言わない(笑)。でもきっと子どもは見つけます。実際に自然のものを見て同定する力があればわかるはずです。

最初と最後のブナ林のページを見比べると、1年分枝がちゃんと伸びています。「1年経ちました」なんて言わなくても「ゆきぐにに 春が きた。」で十分かなと。文章を省きすぎですね(笑)。でもそれだけ細密画にはたくさんの情報を詰め込んでいます。

主に雪の多い日本海側に棲む、早春にだけ現れるギフチョウは、体に毛が多くてあたたかそうです。他の生き物と競わず戦わず、1年の大半を気配を消してすごすスタイルは、大昔から変わらないと言われます。氷河期の寒冷期の依存種(*)とも言われ、一方で早春を知らせてくれる貴重な昆虫でもあるのです。その美しさを、細密画で感じてもらえたらと思います。

依存種(*)とは、過去に繁栄していた生物で絶滅の道を辿っているものが、特別な環境内にわずかに生存しているもの。

舘野鴻さんは「(自分の本を)“科学絵本”と呼ばれることに違和感がある」と言います。科学的であることは当たり前で、絵本は、文学や美術、自然科学も含めた総合芸術なのだから、自分はずっと「いのちってなんでしょうね」と言いたくて絵本を描いているのだと。別に孤高の細密画家になりたかったわけじゃない。「いのちってなんでしょうね」と言えるなら、どんな形でもよかったのだと。

オオセンチコガネの貴重な観察記録絵本『うんこ虫を追え』や、ほたると闇をパステルで描いた『みかづきのよるに』(共に、福音館書店)。2022年に細密画以外の形式で出版した本は、どれもそんな舘野さんの姿勢を表しています。一方で“最高の細密画で描く”と心に決めた小笠原の絵本も企画中だそう。

また『あまがえるのかくれんぼ』『ねことことり』(共に、世界文化社)など、他の絵描きさんと組んだ絵本作り、子どもたちに向けた自然観察や昆虫食のワークショップなども行っています。「すべて表現であることには変わりない」と言う舘野さん。これからも“いのち”の表現に徹底的にこだわりつつ生み出される舘野作品から目が離せません。

インタビュー・文: 大和田 佳世(絵本ナビライター)

編集: 掛川 晶子(絵本ナビ編集部)