�����������A���������B�q�ǂ������ɂƂ��Ă��̑��݂́A��������A���ꂳ��Ƃ��Ⴄ�A���ʂȂ��̂ł���ˁB

���������܂ꂽ�Ƃ�����A�����������͂����������A���������͂��������B�ł��A���������܂��O�́A�����������͂�������A���������͂��ꂳ��……�B

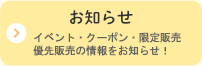

���I�ŃX�e�L�Ȃ����������A������������o�ꂷ��A��������̊G�{���W���܂����B

�h�V�̓��A�q�ǂ������ɂƂ��Ă̂����������A���������A�p�p�E�}�}�ɂƂ��Ă͂����g�̂�������A���ꂳ����v�������ׂȂ���A�G�{���J���Ă݂Ă��������B

�����������̂����������͂ǂ�Ȑl�H���[���A�����Ղ�A�Ƒ��̂Ȃ���ɃO�b�Ƃ��钷�J��`�j����f�r���[��w�����������̂����������� �����������̂����������x

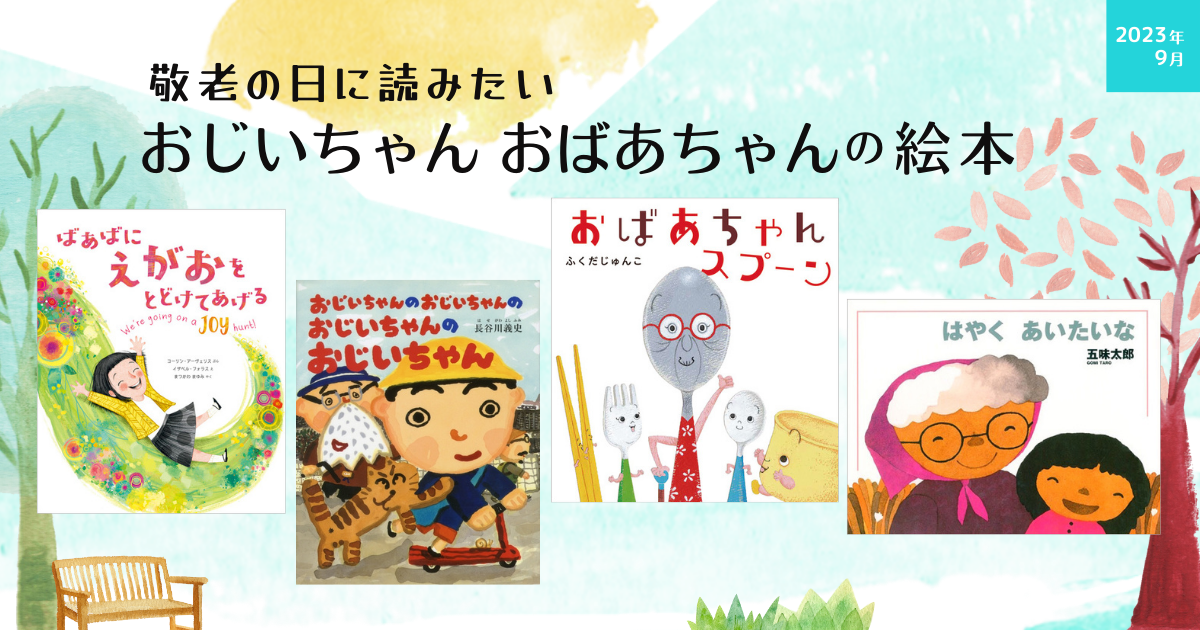

���肢�ʂ̂���ׂ��w�䂤���̂����������x�̉ƂɁI�ꏏ�ɎU���ɏo������Ɓc�c�����O�Z���[�u�䂤�����̂��肢�ʁv�V���[�Y30���N�L�O�ɐ��܂ꂽ�G�{

���̏��Ђ�������l

1949�N�A�������܂�B�����w�@���B�G�{��ƁB�u�䂤�����̂��肢�ʁv�V���[�Y�i�����ˏ��[�j�ōu�k�Џo�ŕ����܊G�{�܁A�u����ςȌ��ɂȂ���@�v�i���_�Ёj�ŎY�o�����o�ŕ����ܐ��E�A�u������̊G���L�v�i�����ˏ��[�j�ŘH�T�̐Ηc���N���w�܂Ȃǎ�ܑ����B

�a�C�ɂȂ�s��ɉz���Ă�������������B���C�������l�q��S�z���������́c�c2�l�̐S�̂ӂꂠ�������ݓ���w����������̃n�[���j�J�x

�����������Ɉ�Ă��u���b�R���[�B�H�ׂ��낾���ǁA���̃����[�����ƈꏏ�Ɏ��n��������Ă��āc�c�w�u���b�R���[���������x

���n�̔��E�����̂́c�c�w���������o�i�i�������o�i�i�x��ϐg���ăp�[�e�B�[�ցI�@���[���A�����Ղ�A�X�C�[�c�������������ȊG�{

�ڂ̑O�ɃJ�~�i���e�q�������Ă��A�Ƃ�ł��Ȃ��W�J���҂��Ă��Ă��A�����������́w�������� ��������x�����炩�ŐS�ق����l�C��

���̏��Ђ�������l

1961�N�A���{���܂�B�O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�A�C���X�g���[�^�[���o�āA�w�����������̂����������̂����������̂����������x�i�a�k�o�Łj �ŊG�{�f�r���[�B�w�����ւ܂���܂����x�i�o�g�o�������j�A�w��܂����̂Ă�ق��x �i�G�{�فj�A�w���݂������傤����Ƃ��������x�i��k�Ёj�A�w���ւ��̂��ȁx�i�a�k�o�Łj�A�w�X���E�}���x�w����͂̂��邽��s�x�i�u�k�Ёj�ȂǁA���[���A���ӂ���i�\�B2003�N�A�w�����܂���̂���������x�i����o�ŎЁj�ōu�k�Џo�ŕ����܊G�{�܁A2005�N�Ɂw����͂ɂقւƁx�i�a�k�o�Łj�œ��{�G�{�܂���܁B2008�N�Ɂw�ڂ������[�������ׂĂ�Ƃ��x�i����挀�j�œ��{�G�{�܁A���w�َ����o�ŕ����܂���܁B

���C��������Ȃ��Ȃ������ɁA�Ί�����߂������I�l���́u��낱�сv�Ƃ͉�����`���鉷���ȕ���w���� �������� �Ƃǂ��Ă�����x

���̏��Ђ�������l

�C�M���X�̍�ƁA�q�ǂ������e���r�ԑg�̃v���f���[�T�[�B�T�̂����̓��ɕꂪ����������Ċw�Z�}���ɂ��Ă���A�ѕz�ɂ���܂�ċA�����v���o������B�G�{�͖{�����f�r���[��B���݂͕v�Ɩ��ƔL�Ƌ��Ƀ}���`�F�X�^�[�ɏZ�ށB

���̏��Ђ�������l

�|��ƁB�p�Ă̊G�{�E������肪����B�����ȖɁw�����w�Z�̈�N���x�w�܂����̂܂����̃A���t�B�[����x�w�A���i�̐Ԃ��I�[�o�[�x�w�˂��A�ǂꂪ�����H�x�w�R�������͂ǂ��H�x�w�������̂ЂƂтƁx�ȂǑ����B

���������ɉ�����I�@���̂您�����ɉ�����I�@�����^�C�~���O�ŏo������2�l�͂���Ⴂ����B�ł��c�c�I�w�͂₭ ���������ȁx

���̏��Ђ�������l

1945�N�������܂�B�K��f�U�C�����������ƁB�G�{��ƁB�q�ǂ������l�܂ŕ��L���t�@���������A���̒����450������B���E���Ŗ|��o�ł���Ă���G�{���������B�w���������̂�����x�w���ׂ��̂�����x�i�ȏ㕶���o�ŋNJ��j�ŃT���P�C�����o�ŕ�����܂̂ق��A�{���[�j�����ۊG�{����W���A��ܑ����B�w�݂�Ȃ��x�i�����ُ��X���j�A�w�����낢�̂͂��傤����x�i�Њ��j�A�w����E����x�i�G�{�ي��j�Ȃǂ̍�i������B

�����������A��������A�����ǂ肪�A�q���X�����̌��ցB�����Ƃ悤�����`��������ĂȂ���z���w���肪�Ƃ��x

���̏��Ђ�������l

���Ɍ����܂�B������p�H�|��w���ƌ�A�����������o�ĊG�{�̐��E�ɓ���A�Ǝ��̂͂�G�̎�@��p���āA�@�ׂŐS���܂鐢�E��W�J���Ă���B�w�˂��̂��ق�x�i�u�k�Ёj�w���̂͂Ȃ��������Ёx�i�o�ŎЁj��2�N�A���Ń{���[�j�����ێ����}���W�G���o��܁B�w�����Ƃ悤�� �����̊G�{�T�x�i�u�k�Ёj�œ��O���t�B�b�N��܁B

�s���͂������������A�ł����M�Ɏc�������͂�Ԃ��W�߂�̂́w���������X�v�[���x�̖�ځI�@���͂�̎��Ԃ��y�����Ȃ�G�{

���̏��Ђ�������l

��������p�Z����w�f�U�C���ȑ��ƁB�O���t�B�b�N�f�U�C�i�[�Ƃ��Ċ��������̂��A�G�{�Â�����n�߂�B�C�^���A�E�{���[�j�����ۊG�{����W�t�B�N�V����������I3��B��5��s���|�C���g�G�{�R���y�ŗD�G��܁B�G��`�����G�{�Ɂw�������̂܂����E�������x�w�ǂ�ڂ����Ȃ����x�i�y�R�[�C���^�[�i�V���i���j�A�w���܂��ˁA������ς���x�i�O�����܂Ёj�A�G�����͂��肪�����G�{�Ɂw�����܂���A�Ȃ����傾��x�i����{�}���j�Ȃǂ�����B

���������̒a�����A�v���[���g��͂��ɏo�����������̂͂�����B��蓹�̓x�ɖY�ꕨ����������āA���v�H�I�w�����̂͂�����̂킷����́x

72�A��l��炵�́w�G�}���������x���j���ɂ�������G�����������ɁA�������`���Ă݂悤�Ǝv�������c�c��l�̐S�ɂ������G�{

���̏��Ђ�������l

�P�X�P�V�N�A�j���[���[�N���܂�B�w�`�����e�B�N���A�Ƃ��ˁx�i�i�E�`���[�T�[���j�Ɓw�ɂ���܂Ђ��āx�i�c�E�z�[����/���ɂق�Տo�Łj�łQ�x�R�[���f�R�b�g�܂���܁B�w���s�i�X����x�őS�Đ}���܂���܁B�w�ǂ��ւ����Ă��H�x�i�l�E���C�Y�u���E����/���b�ُo�Łj�A�w�s�[�^�[�̂Ƃ����݂��x�i�k�E�L���O�}����/�u�k�Ёj�A�w�������ȋȌ|�t�o�[�i�r�[�x�ȂǍ�i�͑����B�Q�O�O�O�N�v�B

NHK�A���e���r�����u�Ȃ���v���f���̃A�j���[�^�[���`�������ŋ����G�{�ɁI�S���܂邨�͂Ȃ��ƃC���X�g�w��������Ƃ��Ђ邽���x

���̏��Ђ�������l

�q1904-1989�N�r���ꌧ���܂�B�����V���L�҂��o�āA�G�{�E�ʐ^�E�o���G�̌����E�]�_�Ɋ���B�w�����E�o���i�[�}���w���т���E����ځx���͂��߁A�V�h�E�z�t�w���т����傹��x�i����{�}���j�ȂǁA�������̖|��𑽐��肪�����B

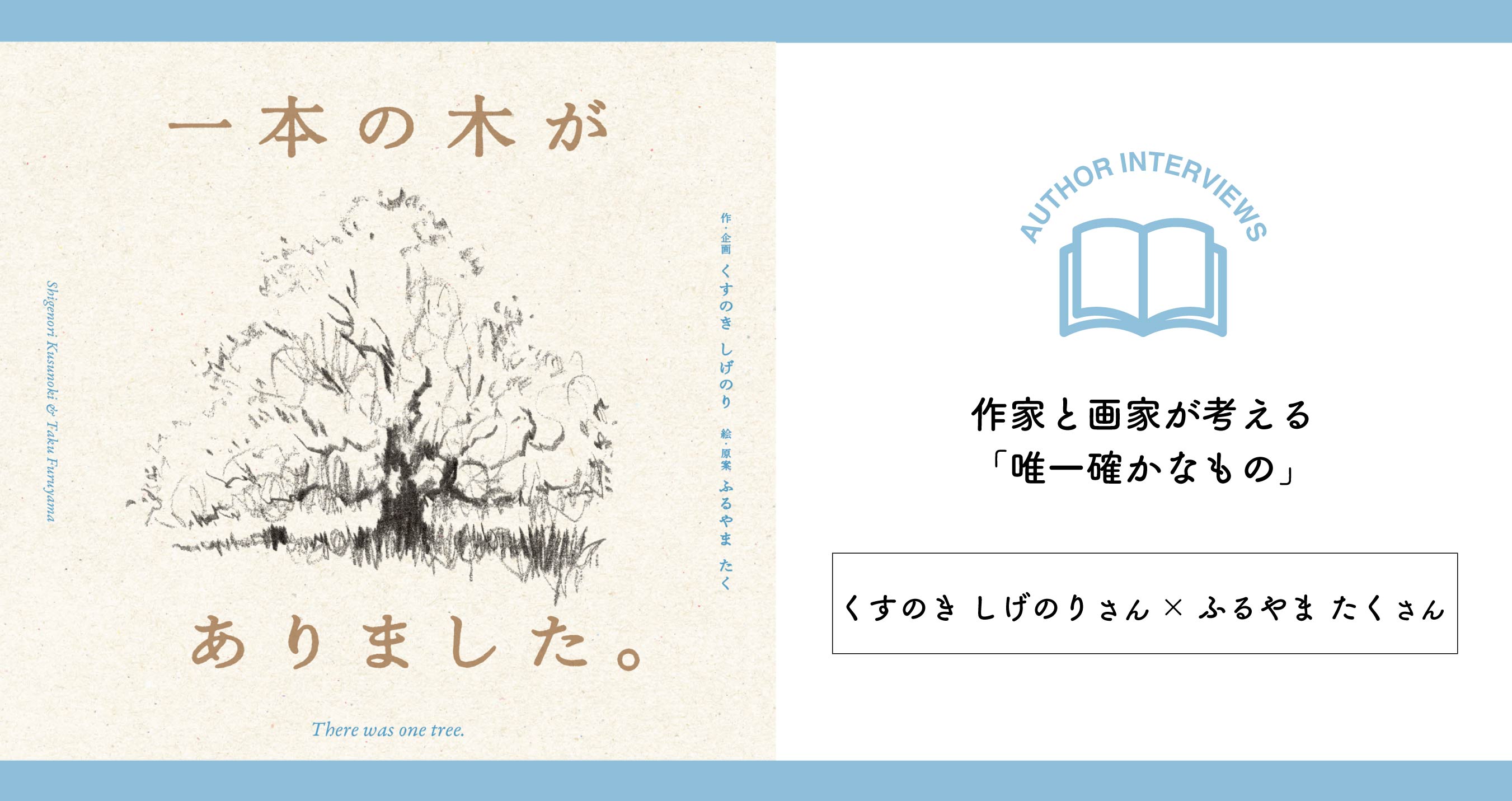

���m�N���[���ŕ`����A����Ȃ��V���v���Ȍ��t�Ŗa���ꂽ��{�̍��̖̈ꐶ�B�l���ɂ��d�Ȃ镨��w��{�̖�����܂����B�x

���̏��Ђ�������l

1961�N���������܂�B��s�ݏZ�B���w�Z���@�A��s���}���ٕ��ْ��Ȃǂ��o�āA���݂́A�������w�𒆐S�Ƃ���n�슈���ƍu�������𑱂��Ă���B�G�{�w�������ł܂���悤�Ɂx�i���w�فj���A2009�N�ɑS�����N�Ǐ����z���R���N�[���ۑ�}���ɁA2011�N�ɂ�I�a�a�x�i���ێ����}���]�c��j��Q���}�������Z���^�[�����s���鐄�E�{���X�g�ɑI�o�����B����i�ő�2��i�a�a�x�܃o���A�t���[�����܁B�܂��A�w�ӂ��т��x�i���w�فj�A�w�Ƃ����������ȁC�ڂ���x�i���ق�̓m�j�Ƌ��ɑ�3��悤������G�{��܂���܂���B���̑��̊G�{�Ɂw������̃T���f�B�x�V���[�Y�@�`�C�i��菑�X�j�A�w�����������x�i�o�ŎЁj�A�w����܂̂͂�����x�i�Ёj�A�w�݂�����̃}�t���[�x�i���S�Ёj�A�w�����Ƃ���x�i�w���j�A�w�����f�B�x�i���}�n�~���[�W�b�N���f�B�A�j�ȂǑ����̍�i������B

�y����z�����ƒm�肽���I�D��S����� �G�{�E������22�I

���F�|����q�@�ҏW�F�ؑ��t�q

�y�G�{�i�r���I�z���ʂȊG�{�E�������Z�b�g

�y�G�{�i�r���I�z���ʂȊG�{�E�������Z�b�g