2000万人の絵本サイト

- 絵本ナビ独自の目線で編集した、インタビュー・遊びに来てくれました・突撃レポート・制作日記です。

「絵本読み放題」「学習まんが読み放題」「なぞなぞ読み放題」「毎日おはなし365」「読みもの読み放題」

「絵本ムービー」は、スマホ・タブレットでご利用いただけます。 詳細はこちら

出版社エディターズブログ

2024.07.16

Gakkenが生み出す数々の個性的で魅力的な商品・サービス。その背景にあるのはクリエイターたちの情熱です。

(株)Gakken公式ブログでは、モノづくりに挑むヒットメーカーたちの姿を「インサイド・ストーリー」として紹介しています。

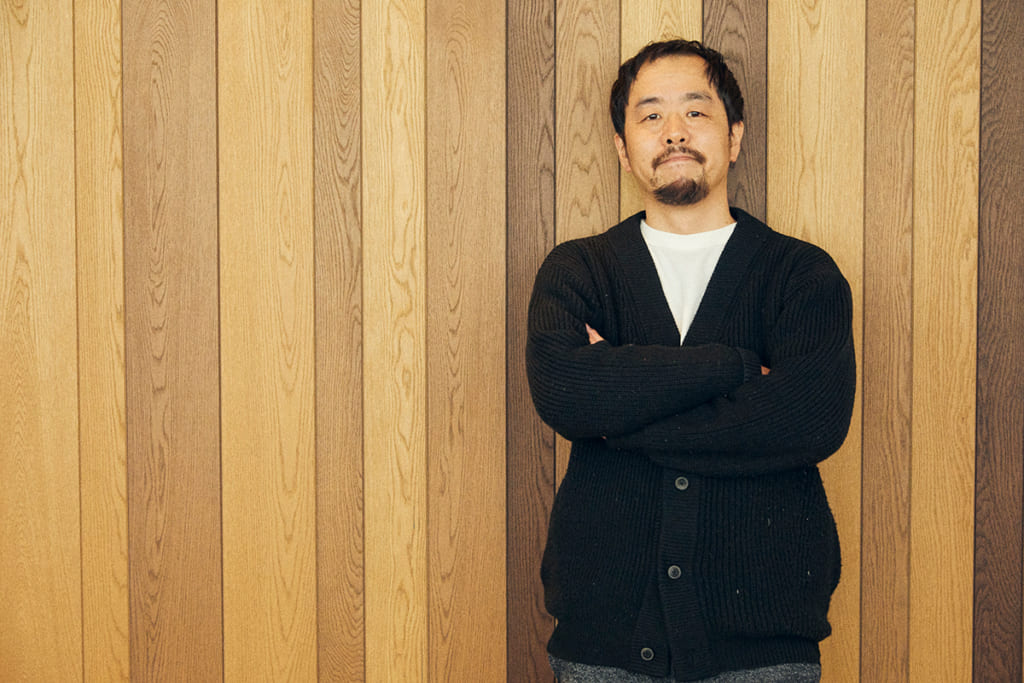

今回は、『学研の図鑑LIVE 動物 新版』の編集を担った西川寛です。

出版社からの内容紹介

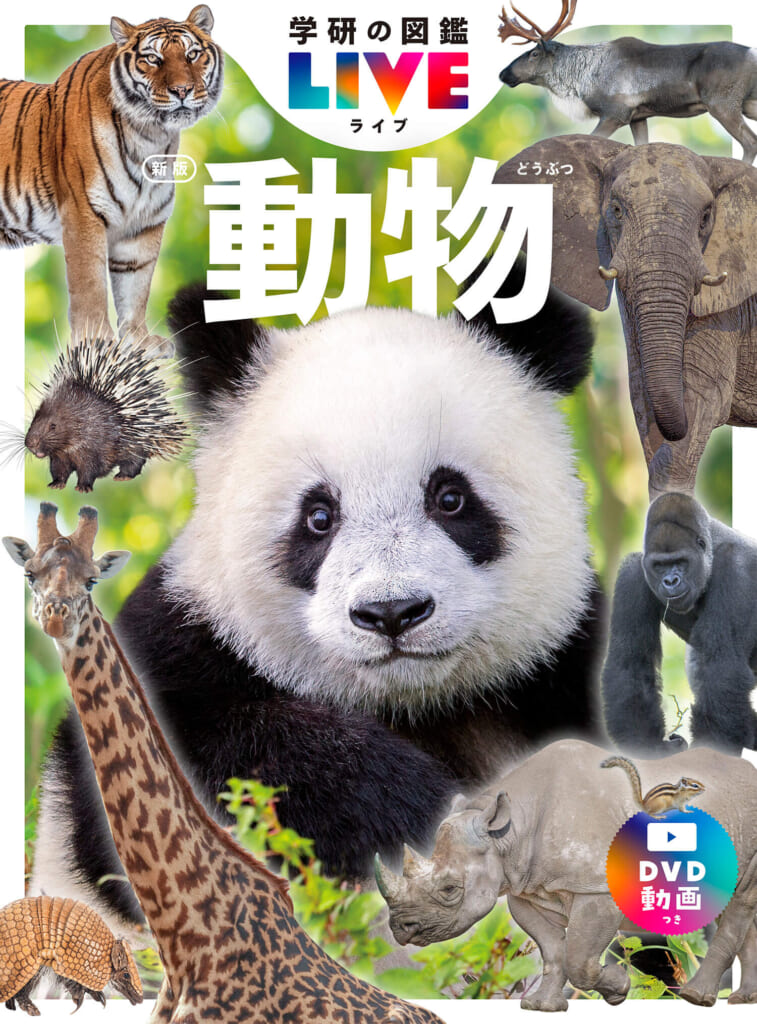

▼▼▼図鑑で!動画で!ARで! 3歳からずっと使える「動物図鑑の決定版」登場!▼▼▼

シリーズ累計250万部!「学研の図鑑LIVE 動物 DVDつき」がパワーアップした新版として発売されます。

収録されている哺乳類は800種以上。分類の「目」だけでなく「科」まで全て網羅しています。これは学習図鑑では初めてです。

ほとんどの種を写真で紹介していますが、最新技術を駆使して、動物の質感がしっかりと感じられる、ハイクオリティなビジュアルを実現しています。

そして3大特典の1つ、オリジナル動画のDVDは収録時間約116分! ライブ感あふれる動物の姿をたっぷり見ることができます。

新しくなった「学研の図鑑LIVE 動物 新版」で、ワクワクドキドキの動物の世界へ出かけましょう。

【本誌 進化した10のポイント】

■収録種数800種以上で類書中NО.1! 分類の「目」だけでなく「科」まで全て網羅しています。

■ほとんどの動物を写真で紹介しています。最新技術を駆使して質感がしっかりと感じられる、ハイクオリティなビジュアルを実現しています。

■巻頭パノラマページ「哺乳類のなかまたち」では、哺乳類の誕生から現在まで、そして最新の分類を解説しています。

■特集ページ「からだを見よう」では、骨格透視イラストで、動物のからだの構造をくわしく解説しています。

■特集ページ「くらべてみよう」では、姿や部位がよくにている種を徹底比較し、動物の多様性に迫ります。

■軽くなった紙と本誌の角を丸くカットする加工で、小さなお子さまでも安全にお使いいただけます。

■あらゆる人に見やすく読みやすい、ユニバーサルデザインフォントを採用しています。

★はって学ぼう!「どうぶつすうじひょう」「本当の大きさ・アフリカゾウの足がたポスター」がもれなく付いてきます。

★ARアプリで楽しめる! パンダやキリン、ライオンなどが3DCGで出現!

<収録AR一覧(3DCG他)>クロカンガルー/アフリカゾウ/ミツオビアルマジロ/ヒガシゴリラ/ライオン/ホッキョクグマ/ジャイアントパンダ/キリン/ザトウクジラ/シャチ

【動画 進化した5のポイント】

●「動物オーディション」では、世界中をめぐって動物たちを紹介。キャラクターと一緒に旅をしているような気分を味わえます。

●旭山動物園と鴨川シーワールドに潜入! 動物たちのスゴ技や飼育の裏側を大公開です。

●楽しいオリジナルソング「ハローサバイバル」で、動物の名前と特徴が覚えられます。

●学習図鑑史上初! DVDに加えて、スマホやタブレット等でも視聴可能で、いつでもどこでも動画が楽しめます。

●数多くの子ども向け人気番組を手掛ける映像制作会社DIRECTIONS制作の完全オリジナルの動画です。

今回の新版では、前回から大幅に収録数を増やし、約840種を収録した。そして、その多くが切り抜き写真で掲載されている。

他の動物学習図鑑の中には、動物たちの姿をイラストで掲載しているものもある。

「絵で描いた方が、伝えたい特徴をわかりやすく表現することができる」という考え方があるからだ。

だが、西川はあくまで写真にこだわった。

「“この動物たちが本当にいる”と実感してもらうためには、どうしても写真でなければなりませんでした。その生々しさは、子どもたちに想像を膨らませてもらう第一歩ですから」

今の子どもたちは、動物のクリアな写真や動画に見慣れている。映画やテレビでも見ているし、スマートフォンでも見ることが可能だ。

「だからこそ、“最新で、わかりやすい写真”が必要でした。掲載する動物写真を、ほとんどすべて新しいものに差し替えることにしたんです」

複数のエージェントを使って、膨大な数の動物写真を世界中からかき集めた。その中からこれぞという写真を選りすぐった。

さらに、デザイナーや印刷会社などの写真加工のプロに依頼し、それらの背景つきの写真1枚1枚から、被写体となる動物の姿だけを丁寧に、よりリアルに見えるよう切り抜いてもらった。

作業量は膨大だったが、西川は妥協しなかった。

「動物図鑑の“切り抜き写真”って案外、どんなに毛並みがフワフワな動物でも、ピタッと輪郭で切り抜いているものが多いんですよ。そのほうが作業としては楽なんだけど、それだとリアルじゃなくなる。

だから、切り抜きを依頼した人たちとは何度もやり取りしました。“ここの毛はもっとモフモフ感を大事に”とか“もっと尖ってる感じで”とか、質感の細かい所までつめていきました」

近年の写真加工技術の進化も追い風となり、毛の一本一本、しわのひとつひとつに至るまで、従来であればイラストで描くしかなかった細部まで鮮明に見られる写真が出来上がった。学習図鑑の中でも随一、クオリティーの高い動物写真が実現したのである。

『学研の図鑑LIVE 動物 新版』の章は「目(もく)」ごと(「食肉目」「偶蹄目」など)に分けられており、その扉ページの多くには動物の親子の写真を選んでいる。

きっかけは1枚の写真。コウモリ専門の写真家から紹介されたクビワオオコウモリの親子のものだった。

「これを見たときに、“コウモリも、こんなにかわいらしい写真があるのか!”って驚きました。親コウモリが愛しそうに子どもを抱きしめている姿が、人間と同じだったんです。

これでピンとひらめいて『目』の扉ページを、できるだけ親子の動物写真にしようと考えました」

また、この図鑑には「どんな赤ちゃん?」というコラムがある。文字通り、動物の赤ちゃんにスポットをあてたものだが、そのコラムには動物の親子の授乳のイラストを添えた。

「動物たちにも赤ちゃん時代があるんだ、自分たちと同じでおっぱいを飲むんだ」と、子どもたちに共感してほしかったからだ。

「この図鑑の読者を想像するときに、漠然としたイメージがあるんです。それは、大人と子どもがこの図鑑をいっしょに開いているイメージです。

もちろん、子ども一人で読んで、楽しんでもらってもいいんですけど、家族やまわりの人とのコミュニケーションのひとつとして楽しんでほしい。だから、親子やまわりの人といっしょに読んでもらえるような材料をたくさん入れました」

動物と自分たち人間を比べられるページも多く用意した。「からだを見よう」という特集ページでは、動物たちの体の中が見える“透視イラスト”で、その動物の骨格を紹介している。横には、人間の骨格のイラストを掲載した。

「哺乳類の骨の名前って、動物も人間も同じなんです。だから、例えばシマウマならば、子どもたちは“わたしの膝って、シマウマのここなんだ!”っていうふうに自分と比べて楽しむことができます」

「本当の大きさです」のページは、動物たちのリアルな大きさが体感できる、実物大写真が魅力的だ。

「今回、取り上げたのは“キリンの角”と“ゾウの鼻”です。“キリンの角”では、動物園では見上げることしかできないキリンの顔を角まではっきり見せました。 “ゾウの鼻先”では、アフリカゾウとアジアゾウの鼻先の写真を左右に並べて、形の違いを比べることができます」

この2つを「本当の大きさ」として取り上げることは、自身が企画して大ヒットした『ほんとのおおきさ動物園』(2008年初版発行)のころからのアイデアだったという。

「『ほんとのおおきさ動物園』は、動物の顔を実物大の写真で見せる図鑑です。そのときは、キリンの舌の長さを見せたいと思ったので、舌を含む頭全体を横から取った写真を載せました。そうしたら、せっかくの立派な角が切れちゃって…。それが心残りだったんですよね。

“ゾウの鼻先”の形の違いは、他の図鑑でもよく取り上げられています。でも、どれもイラストでしか説明されていなくて。 “いつかこれを、実物大の写真で見せたい”と思っていました。」

また、「動物園で見てみよう」というコラムでは、動物園の動物を観察するときのポイントを提案している。これは、西川やスタッフが『ほんとのおおきさ動物園』の撮影の際に、動物園で観察し続けた経験に基づく。シャッターチャンスを狙って一日中一頭の動物に向きあうなかで、見たことのない表情があることや、同じ動物でも一日の中で活動のサイクルが違うことに気付かされた。

「たとえば、ウシの仲間であるキリンをずっと観察していると、食べ物が長い首の中を行ったり来たりする、“反すう”の様子を見ることができます。

動物園では『この動物を見た、あの動物を見た』と、できるだけ多くの種類を見て回ることが目的になりがちですが、一ヶ所にとどまってみて、ぜひ自分の目でじっくり観察してみてほしいです」

付属のDVDでも、実際に動物園や水族館に出向き、今回の図鑑のために動物の映像を撮り下ろした。たとえば、旭山動物園のコーナーでは水の中の餌をめがけて飛び込んでくる大迫力の“ホッキョクグマのダイブ”を映像で楽しめる。

さらに、鴨川シーワールドでもシャチのスプラッシュ(尾びれで観客に水をかけるパフォーマンス)を接写。実際に客席で水しぶきを受けているような気分を味わえる。

そのほか、世界各地の動物の紹介やクイズなどを含め計120分近いオリジナル映像をたっぷり堪能でき、動物好きの子どもたちも大満足の仕上がりとなった。

“この図鑑を作ることは、これまで出会ってきた動物たちへの恩返しだ”とも、西川は考えていた。そのきっかけも『ほんとのおおきさ動物園』だったという。

「あの本では、動物たちの実物大の写真とともに“〇〇動物園の〇〇”という形で動物の名前を載せたんです。その理由は単純で、個体によって動物の大きさが違うからでした」

当時は “この個体の大きさである”ことを明示するために名前を載せただけだった。ところが、名前を載せたことで後の西川に思わぬ影響が及んだ。

「名前が分かっていると、その動物たちが亡くなるたびに訃報のニュースという形で、自分の目に飛び込んでくるんです。

それまで、動物園の動物が死ぬことについて、ちゃんと考えたことはありませんでした。でも訃報に触れていくうちに、だんだん気づいてきました。

どの動物にも、ぜんぶ名前があって、親がいて、生まれた場所がある…。それぞれの動物たちにも、私たちと同じように限りある命、“人生”があったんだなって」

訃報に触れるたびに、その動物に一日中密着して取材した日々がよみがえった。一頭一頭に思い出があった。

取材で出会った飼育員たちも、自分たちが世話しているというよりも、「動物から教えられた」と語っていたことも思い出した。

「今まで関わってきた動物たちとの思い出や、教わったことが、今も自分の中に生きているわけです。だから今回の図鑑は、世話になった“人たち”、というか動物たちに、決して恥ずかしくないような、胸を張って見せられる図鑑にしたいって思いました。」

写真、扉、特集、コラム、DVD……この図鑑は全編を通じて、動物たちが実際に存在して生きていること、そして私たちの仲間であることを、様々な角度から訴えかけてくる。

これらのメッセージは、西川の “想像力を育むことこそ図鑑の使命”という強い信念に基づいている。

この信念は、写真家・故星野道夫が残した次の言葉から生まれたという。

“きっと人間には、二つの大切な自然がある。日々の暮らしの中でかかわる身近な自然(中略)、そして、もうひとつは訪れることのない遠い自然である。ただそこに在るという意識を持てるだけで、私たちに想像力という豊かさを与えてくれる。そんな遠い自然の大切さがきっとあるように思う”(星野道夫・著『長い旅の途上』文藝春秋より)

「この文章に出会ったとき、自分の中でカチッと来ました。答えが見つかったというか…。この図鑑で自分が何をするべきなのかが、はっきりと分かったんです。」

「『日々の暮らしの中で身近な自然』は、例えば『桜が咲きましたね』とか、『セミが鳴き始めたから夏が来たね』ということだと思います。

いっぽう『訪れることがない遠い自然』というのは、例えば『北極の流氷の上でたたずむホッキョクグマ』だったり、『アフリカのサバンナで獲物を追いかけるチーター』だったりするのでしょう。

でもそれらは間違いなく存在している。

私たちの生活とは直接関係ないけれど、今この瞬間にも、何千何万ものトナカイが遠くで暮らしている。

そんな風景を思い浮かべることができるだけで、生き方が変わってくると思うんです。こうした想像力を一人一人が身につけられたら、きっと世の中も変わっていく。

図鑑の中だけで終わらず、子どもたちに『ほんとにいるんだ、この中に載っている動物たちが』って、踏み込んで理解してもらえたら、嬉しいですね。」

“想像力を育むことが図鑑の使命”という信念、読者の共感をかきたてる様々な工夫……。

長年動物たちと向き合って本をつくってきた西川が編集した『学研の図鑑LIVE 動物 新版』は、必ずや子どもたちの心を揺さぶり、令和の動物図鑑のニュースタンダードとなるにちがいない。

西川 寛(にしかわ・ひろし)

児童書出版社勤務を経て、2005年、学習研究社(現・学研ホールディングス)に入社。『ほんとのおおきさ動物園』『にたものずかん どっちがどっち!?』『きかいのしくみ図鑑』はじめ、さまざまな児童書の編集を経て、現在は図鑑・科学編集課図鑑チームでシニアディレクターを務める。

「学研の図鑑LIVE 新版」から待望の『動物 新版』が予約開始!(発売:2024/6/27) (Gakken)

「人の体ってすごい!」研究者だったからこそつくれる、人体の“驚き”と“感動”がつまった図鑑とは クリエイター・インサイド『学研の図鑑LIVE 人体 新版』 (Gakken)

収録種数最多約1600種!いつか、“魚の図鑑を作りたい”――ぶれない情熱が掴んだ夢(『学研の図鑑LIVE 魚 新版』) (Gakken)

“子どもたちに伝えたい命の尊さ” ベテラン編集者が「生き物目線」で作り上げた『学研の図鑑LIVE 危険生物 新版』にこめた思いとは (Gakken)

昆虫たちの生き様をそのまま図鑑に載せる史上初の試みに成功! 制作者たちの図鑑愛と情熱が生み出した『学研の図鑑LIVE 昆虫 新版』 (Gakken)

子どもたちが空を見上げて星を見つけたくなる、最新科学と珠玉の物語が融合した星空図鑑の決定版 (Gakken)